|

熊伏山(1等三角点「熊伏山」)(1,653.7m)300名山

4等三角点「青崩峠西」(1,379.1m)

平成28年11月23日(水)晴

静岡県浜松市天竜区池島

今回は、300名山に上がっている浜松市の熊伏山へ行くことにした。この山は、静岡県と長野県の県境の山で、長野県天竜村満島からと静岡県浜松市天竜区池島の「塩の道園地」から登山道がある。最初にこの山を認識してから、ネットで調べたら天竜村から登山道(登り3時間40分、下り2時間20分)があることが分かったので、天竜村から登ることを考えていた。しかし、改めてネットを調べたところ、浜松市からも登山道(登り2時間30分、下り1時間50分)があり、こちらからの方が短時間で登れることが分かった。それなら浜松市側から登ろうと、即決したわけである。

深夜2時47分に自宅を出発した。3時01分に関広見ICから東海環状自動車道に上がった。岐阜高富ICができればもっと早く高速自動車道に上がれるのであるが、東海環状道が山県市まで延びるのは、確か平成32年だったかな?そんなことを考えながら、東を目指した。3時24分に土岐JCTを通過し、3時47分に豊田東JCTから新東名高速道に乗り移った。3時48分から3時51分まで岡崎SAで休憩し、4時25分から5時00分まで浜松SAで休憩した。そして、5時06分に浜松浜北ICから流出し、国道152号を北上する。国道152号は国道473号と重複して、天竜川に沿って北上するが、佐久間町で天竜川とも国道473号とも分かれて、水窪川に沿って遡ることになる。道路標識は「水窪町」方面へ進めばよい。あまりの眠気に降参して、この分岐の手前で、5時24分から6時15分まで車中で仮眠した。こうした場合も軽貨物のこの車は重宝する。平ら床で安眠できる。さてようやく明るくなった周囲を眺めつつ、国道152号(いわゆる信州街道)をひたすら北上する。そして、「青崩峠」の道路標識により右折して、青崩峠への林道(あるいは市道か?)へ入る。

(国道152号からの入口)

(青崩峠への入口)

そして、6時55分に「信州街道 塩の道 水窪町」という看板のある広場に到着した。ここが熊伏山への登山口である。この国道152号は、信州街道、秋葉街道、塩の道とも言われ、なかなか有名のようだ。この先の「青崩峠」は、①幻の国道(現在でもつながっていない。)、②静岡県史跡(道)、③武田信玄の軍勢(信玄軍は、この峠を越えて遠州へ攻め入り、三方ヶ原で徳川家康軍を打ち破った。)、④中央構造線上、⑤秋葉街道参詣者、⑥県境(長野・静岡)、⑦糸取り女工の難所で有名とネットに出ている。

(塩の道園地)

(熊伏山登山口)

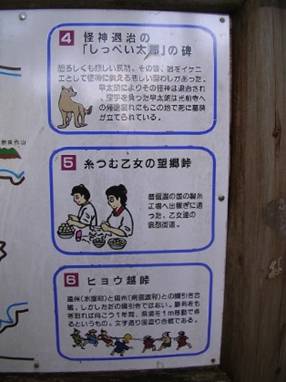

(塩の道園地の看板)

(1枚上の写真の拡大図、面白いことが書いてある。)

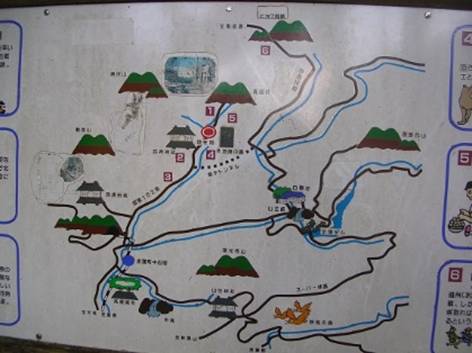

(2枚上の写真の拡大図)

(3枚上の写真の拡大図)

さて、林道はさらに先へ続いているので、そのまま車で進入した。しかし、すぐに舗装は途切れ相当な悪路となる。ここでもこの車は4WDの威力を発揮する。そして、6時58分に林道の終点に着いた。終点は多少広くなっているが、「車の転回場のため駐車禁止」となっている。塩の道園地に駐車して、登山道を歩いても、ここまで10分程度なので、塩の道園地に駐車するのがよいだろう。私は、少しでも時間短縮のため、ここまで上がってきたが、終点から少し戻った路肩に駐車した。この林道終点は、青崩峠と兵越峠との分岐点である。青崩峠へは左方向で5分、兵越峠へは右方向で2時間となっている。

(林道終点)

7時06分に出発した。林道終点から左下へ階段を下ると、いわゆる塩の道ウオーキングコースがある。塩の道園地に駐車して、そこから登ってくるとここで合流するわけである。ウオーキングコースを登ってくると、武田信玄が腰掛けて休んだといわれる腰掛岩や、茶屋跡(建次屋敷跡)、静岡県史跡指定碑があるので、見学するとよかろう。私は時間節約のためすべてパスしたことになる。ウオーキングコースを緩やかに登っていき、7時09分に青崩峠に出た。

(青崩峠)

(青崩峠)

(登山口の看板)

ちょうどガスが立ち込め幻想的な雰囲気だ。峠には青崩峠の石柱をはじめ、いろいろな説明板がある。また、「熊伏山登山口」という看板もある。9時12分に出発した。いきなり急登であるが、右側(長野県側)は、崩れて切り立っている。いわゆる「青崩」といわれるゆえんか。しかし、登山道は立派な柵(ガード)やロープがあり、安心して歩ける。

(登山道の道標)

7時27分には「熊伏山→ 標高1,653m」という看板があった。急登が一段落すると、わずかな平地がある尾根の頭に飛び出した。

(青崩の頭)

(4等三角点「青崩峠西」)

(4等三角点「青崩峠西」)

(青崩の頭)

「青崩の頭(1,433m)」と言われる場所だ。何かの基礎が残っていたが、反射板なのか、鉄塔なのか?今となってはわからない。南アルプスの展望が開けるが、樹林が育ってきて、よく見えるわけでもない。ここを7時54分に出発した。しかし、相変わらずの急登である。

(前熊伏山)

(山名板)

そして、8時35分に「前熊伏山(1,610m)」に飛び出した。ここは、熊伏山から延びる主稜線であり、観音山へと続いている。ここから、右方面へと主稜線を進むが、いままでの急登とは違って、アップダウンの稜線歩きとなる。8時40分に1つ目のピークに出た。8時44分に2つ目のピークを越えると、いったん急な下りとなる。

(熊伏山山頂)

(熊伏山山頂)

(山名板)

(1等三角点「熊伏山」)

(1等三角点「熊伏山」)

大きく下って登り返すと、8時51分に熊伏山山頂(1,653.7m)に飛び出した。この熊伏山の山頂からは、東方面が開けているが、こちらも樹木が育ち、展望を害している。9時02分に下山を開始した。下りはいたって順調で、9時09分に2つ目のピークを、9時13分に1つ目のピークを、それぞれ越して、9時16分に前熊伏山まで戻ってきた。ここで、主稜線から分かれて急坂を下る。この途中で、単独行に出会った。今日は誰にも出会わないかと思ったが、さすがに300名山だけのことはある。地元の人らしかった。さらに急な下りは続き、9時33分に青崩の頭まで下り立った。ここで、最後の展望を満喫し、さらに急坂を下った。途中で、遠山郷も見えて満足した。9時49分に「熊伏山→ 標高1,653m」の看板を通過して、10時02分に青崩峠に下り立った。そして、10時06分に林道終点の駐車場所に戻ってきた。

10時27分に車をスタートさせた。帰りはどのルートで帰ろうか、下山中考え、迷っていたが、カーナビが飯田方面を案内したので、飯田市経由で帰ることにした。幻の国道といわれる国道152号を通ってみようという気もあった。静岡県側は、草木トンネルが完成し、しばらくは快適な道が続く。しかし、県境の兵越峠付近は狭隘なジグザグな道である。この兵越峠には面白い看板があった。「遠州(水窪町)と信州(南信濃村)との綱引合戦の結果定めた国境(県境)であり、行政界にあらず。」というものだ。そんな峠を越えて、長野県に入り、これまた狭隘なジグザグ道を下っていくと、ようやく国道152号へ出た。さすがに国道152号に出ると、広い道になった。そして、国道418号へ合流するのである。ここでの道路標識は、右は「飯田」、左は「天龍」となっており、カーナビはてっきり矢筈トンネル(飯田方面)を案内すると思ったが、左折する天龍方面を案内した。それで、カーナビに従って左折した。以後はカーナビの案内によることになり、国道418号を南下して、十方峡で右折して、県道1号線へ入る。平岡ダム湖畔を走り、東条地内で左折して、国道151号へ向かい、西条地内で国道151号に乗る。この国道151号は遠州街道とも呼ばれ、飯田まで続く。途中の道の駅「信濃路 下條」に11時50分に着いたので、トイレ休憩をした。ここを12時05分に出発し、飯田方面へ走り、12時10分に天竜峡ICから三猿南信自動車道に上がった。無料区間を走り、12時17分に飯田山本ICから中央自動車道に移った。その後、12時49分に屏風山PAで休憩し、12時58分に出発した。そして、13時08分に土岐JCTを通過し、13時36分に関広見ICから流出した。燃料を給油し、14時05分に帰宅した。浜松経由より飯田経由の方が、時間も短いし高速料金も安いことが分かった。そんなわけで、この熊伏山は、飯田経由で天龍村から登るか、浜松経由で青崩峠から登るか、迷うところではある。

(データ)

高速代 4,200円

燃料代 3,567円

使用燃料 31.02㍑

走行距離 376.5km

平均燃費 12.1km/㍑

使用車 エブリー