|

九州の各県最高峰巡り

国見岳(1,738.8m)熊本県の最高峰

(1等三角点、「国見岳」(1,738.8m))

普賢岳(1,359.3m)長崎県の最高峰

(1等三角点、「普賢岳」(1,359.3m))

経ヶ岳(1,075.7m)佐賀県の最高峰

(1等三角点、「京ノ岳」(1,075.7m))

釈迦岳(1,231m)福岡県の最高峰

(1等三角点、「釈迦ヶ岳」(1,229.53m))

平成27年4月15日(水)~18日(土)

日本の各都道府県の最高峰を巡る山旅も終盤に近づいてきた。今回は九州の各県最高峰を登る計画である。事前に入念な計画を立て、1日予備日を設けて、いざ!出発となった。天気予報では登山する3日間は晴れマークが並んでいたが、とにかく雨が降らないことを祈るばかりであった。

15日(水)は、平日なので高速の休日割引は適用されない。そのため、深夜割引を適用するため、4時00分までに高速に上がる必要があった。それで、K氏にご無理をいって、3時00分に自宅へ迎えに来てもらい、その足でN氏宅へ向かった。3時10分にN氏を乗せて、一宮木曽川ICへと車を走らせた。早朝のこととて渋滞もなく、3時33分に一宮木曽川ICから東海北陸自動車道に上がることができた。あとは、九州まで高速道路の距離約900km、休憩なしの実質時間は、約10時間の高速道路上の移動である。大変な長丁場なので3人で交替しながら運転した。3時40分に一宮JCTで名神高速に移り、4時04分に米原JCTを通過した。高速道路は順調で、4時11分に多賀SAを通過し、4時46分に大津SAに到着し、最初の休憩をした。天気はどんよりと曇り、風も強く、時々雨が降ったりしていた。今日は移動日なので降雨があってもよいが、とにかく明日からは晴れてほしかった。4時57分に大津SAを出発した。後は、いつも渋滞する吹田JCTから神戸JCTの間が、心配であった。その吹田JCTを5時25分に通過し、中国自動車道に入ったが、まだ渋滞はないようでほっとした。5時44分に神戸JCTから山陽自動車道へ入ることができた。NEXCO中日本で検索したとおりの通過時刻であった。6時24分に白鳥PAでトイレ休憩し、ここで運転を交替した。6時30分に白鳥PAを出発し、7時18分に吉備SAに着いた。ここで、最初の給油を済ませた。7時32分に吉備SAを出発した。まだまだ先は長いが、この付近では天気が回復していた。8時35分に小谷SAでトイレ休憩をとり、運転者を交替して8時44分に出発した。できるだけ休憩時間は少なくした。9時16分には宮島SAを通過した。さらに下松SAで9時49分から9時56分まで休憩した。ここでも運転者を交替し、そして、山口JCTから中国自動車道に移り、10時39分に美東SAに着いた。ここで、2回目の給油を行った。11時10分に美東SAを出発したが、もう九州は目の前である。11時45分に壇ノ浦PAに立ち寄り、11時55分に出発した。

(関門橋)

関門橋を渡り、いよいよ九州に入った。そして、鳥栖JCTを直進して、13時09分に広川SAに到着した。ここで運転者を交替し、13時18分に広川SAを出発した。14時09分に松橋ICから流出し、国道218号を東進したが、これから行く峠道のことを考え、美里町で給油した。さらに道の駅美里「佐俣の湯」で、14時30分から14時40分まで休憩し、今夜の宴会用におつまみを購入した。ここでも運転者を交替してスタートし、国道218号から国道445号へと右折し、いよいよ二本杉峠へと狭隘なくねくね道を上がっていった。

(二本杉展望所)

(二本杉展望所)

(二本杉峠の交差点)

(二本杉峠)

(二本杉峠の広場)

(雁俣山登山口)

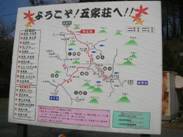

15時15分から15時18分まで二本杉展望所を見学し、15時19分に二本杉峠広場に着いた。広場は茶屋があり、公園広場とかトイレもあった。また、「雁俣山」への登山口もあった。ここは、いまは八代市になっている、旧泉村の「五家荘」であり、平家の落人の里とも言われている。五家荘の説明板があり、これによると、「五家荘とは、久連子(くれこ)、椎原(しいばる)、樅木(もみぎ)、仁田尾(にたお)、葉木(はぎ)の五つの集落の総称です。ここには、平家の落人や菅原道真の子孫が住み着いていたという伝説があり、古くから秘境として知られています。県内最高峰の国見岳(1,739m)を中心として、広大な原生林が残り、動植物の宝庫としても知られています。昭和57年5月15日、この一帯は森林レクレーションの適地として九州山地国定公園の指定を受けました。」と記載されています。

(五家荘の説明板)

せっかくなので二本杉を見学に行った。歩いて5分ほどである。二本杉は、名前のとおり2本並んで生えていたが、そのうち1本は切り株だけになっていた。その切り株も苔むしており、切ってから相当年月が経っていると思われた。ほかに2本並んで成長しているような杉はなかったので、多分いまは1本だけになっているのだと思った。

(二本杉への登山口)

(二本杉)

(五家荘の案内図)

さて、15時31分に出発し、峠から下って行くと、下屋敷という集落内に交差点があり、ここで、左へ曲がって、さらに狭い道を通過していく。すると、創立百年といわれる泉第八小学校があり、さらにその先、16時04分に「樅木吊橋」の案内板があったので、見学することにした。

(樅木吊橋の説明板)

(あやとり橋)

(しゃくなげ橋)

(あやとり橋)

(しゃくなげ橋)

(あやとり橋)

樅木吊橋は2つあり、大きい方があやとり橋、小さい方がしゃくなげ橋である。桜がきれいに咲いていた。樅木吊橋を周回し、16時30分に出発し山女魚荘を目指した。もうここは、樅木集落なのでそんなに遠くはないはずだ。16時35分に山女魚荘に到着。実に14時間の長旅であった。山女魚荘の宿泊客は我々だけであり、ゆっくりお風呂につかり、豪華な夕食と大宴会が始まった。ここの若女将の弟さんが岐阜県郡上市白鳥町に住んでいるということで、なんと奇遇なことかと話が弾んだ。九州から岐阜の地へ移り住むなど・・・通常では考えられない。さらに数ある民宿の中から山女魚荘を選んだことも偶然である。

さて、16日(木)は最初の登山、国見岳である。朝食は弁当にしてもらい、予定どおり5時00分に出発した。若女将は弁当を手渡し、お茶も出していただいて、お見送りもしてくれた。前日に下見をしておいた登山口への林道を進み、5時25分に「五勇谷橋ゲート」に着いた。

(五勇谷橋ゲート)

ゲートの前の路肩に3台~4台は駐車できるが、Uターンできる場所は空けておいてほしい。我々は一番乗りであったので、問題なく一番出やすい場所に駐車した。5時30分にゲート前を出発した。5時34分に「国見岳登山口 300m」という道標を通過した。

(登山口の案内板)

そして、5時37分に「国見岳登山口」の看板の場所に着いたが、ここには小さく「旧」と手書きで書き加えられており、「危険、通行禁止、新登山道を利用してください。」という看板がついていた。

(登山口の看板)

(新登山口の案内板)

また、「H23.8.2 あと250m 国見岳新登道」という看板もあった。そんな訳で林道をさらに奥へと上がっていく。すると、5時44分に「国見岳新登山口」に着いた。

(新登山口)

(レスキューポイント)

ここのレスキューポイントは「301」である。5時47分に尾根へと登りにかかる。いきなり急登の連続である。急登が一段落したころの、6時15分に「旧登山口」からの登山道と合流した。こちら側の下り口には、「通せんぼ」がしてあった。さらにここからも急登が続くが、6時36分に左からの登山道と合流した。

(合流点の看板)

(道標)

新登山口よりさらに林道を奥へ上がったところにも登山口があるようだ。こちらの方が傾斜がゆるやかなようである。そのため、下山にはこちらの登山道を使おうと3人で相談した。ここで、宿で作ってもらった朝食を食べた。そして、6時48分に出発した。ここからは傾斜も緩やかになり、6時56分にピークを超える。

(標高1409m地点)

レスキューポイントは「302」である。ここは、標高1409m地点と思われる。この付近から登山道の脇に残雪が現れた。距離としてはまだ半分も登っていない。ここから傾斜は緩くなり、7時12分にレスキューポイント「303」を通過するが、この付近では、傾斜が急になる。また、登山道にも積雪が5cmほどとなった。急登を登りきると、7時27分にピークに出るが、ここは標高1590mのピークと思われる。ここから傾斜は緩くなり、7時34分には「登山口←→国見岳」という道標を通過し、右山でトラバースするような感じで登っていく。

(登山道の標識)

(残雪の中)

積雪の中にコバイケソウの群落があった。7時50分には急登に変わり、喘ぎながら登ると、シカ除けの金網柵があり、左に金網柵を見て、金網柵の右側を登っていく。7時54分にシカ除けの金網柵を通過した。7時56分に「山頂まであと5分」の看板ある場所に出たが、看板は雪に半分埋もれていた。

(雪に埋もれた看板)

ここからは、ほとんど平坦な道になり、ガスと風が出てきて寒くなってきた。7時59分に「五勇山」への分岐に着いた。

(分岐点の看板)

そして、8時00分に国見岳の山頂(1,738.8m)に飛び出したのである。

(国見岳山頂)

(山頂にある道標)

(小社)

(1等三角点、点名:国見岳)

1等三角点があり、点名は、国見岳である。山頂には小社があり、「高岳 約60分」「椎矢峠 約180分」「五勇山 約70分」「烏帽子岳 約120分」という道標がある。ガスで何も見えないし、風が強くて寒いので、長居は無用と、8時08分には下山にかかった。8時09分に五勇山への分岐を通過し、8時11分には「頂上まであと5分」の看板を通過した。シカ除けの金網柵を8時12分に通過し、8時21分に「登山口←→国見岳」の看板を過ぎ、8時27分にピークを乗り越えて、8時30分に往路では気づかなかったレスキューポイント「304」を通過した。さらに8時35分にレスキューポイント「303」を通過して、8時47分にレスキューポイント「302」のピークに下り立った。ここで休憩して朝食の弁当の残りを平らげた。9時07分に下山を開始、9時10分に分岐点に着いた。ここから、緩やかな右への登山道を下ることにした。植林の中のジグザグの道を下ると、9時26分に林道へ下り立った。

(林道上流からの登山口)

(林道から登山口を見る)

林道は上流に向かって大きく左へカーブしており、ちょうど砂防堰堤のある場所であった。9時33分にここを出発し、林道を歩いて下る。この途中に4等三角点があった。

(4等三角点、点名:樅木林道北)

林道が左へカーブする場所の右側(谷側)のふくらみに白い標柱とともにあった。後で調べたら、点名は、「樅木林道北」(1,077.3m)であった。棚からぼたもち式に三角点が発見できてよかった。9時51分に登りに使った、新登山道の入口に着いた。9時57分に「(旧)国見岳登山道」の入口を通過し、9時59分に「国見岳登山道 300m」の看板を過ぎて、10時01分に五勇谷橋を渡って、10時02分にゲート前の駐車地点に戻った。水は1リットルを消費した。路肩には我々の他に2台の車が駐車していた。登山中には誰とも出会わなかったが・・・。10時16分に車をスタートさせ、10時34分に山女魚荘まで来たので、ここで昨日のお礼と無事下山した旨を告げて、10時40分に出発し、長崎の雲仙へ向かった。

予定より早かったので、帰路には梅ノ木轟吊橋も見学した。

(梅ノ木轟公園吊橋)

(吊橋の説明板)

(梅ノ木轟公園吊橋)

そして、二本杉峠から、県道159号線を下って、国道143号へ出て左折し、国道3号へ出た。国道3号を北上し、道の駅「竜北」で、12時20分から12時35分まで休憩し、昼食を摂った。ここで、運転者を交替し、その後は、12時02分に「宇城氷川スマートIC」から、九州自動車道に乗り、14時10分に鳥栖JCTで長崎自動車道に入って、14時24分に金立SAに立ち寄った。ここで土産を購入し、運転者も交替して14時38分に出発した。15時26分に諫早ICから流出した。諫早市内で給油をして、国道57号を走り、県道128号へ左折すると、ジグザグな山道を走り、雲仙温泉街へ出た。16時30分に民宿「雲仙」に到着した。

今夜の宿泊客は我々ともう1人だけであった。今宵も早速大宴会である。しかし、明日は仁田峠まで、有料道路を上がる予定であったが、有料道路は8時からしか開かないとのことであった。それで、池の原園地の駐車場から歩くことに変更した。池の原園地から仁田峠までは歩いて30分である。下山時の時間も考慮して予定より1時間早く出ようとしたのであった。

17日(金)は、よい天気となった。4時16分に民宿を出発した。この民宿では弁当を作ってもらえなかったので(朝食分は割引してくれた。)、弁当はなしであった。国道57号から国道389号へ左折すると、すぐに池の原園地の駐車場に着いた。

(道標)

まだ真っ暗であったが、ヘッドランプを点けて、4時30分に出発した。この池の原園地から仁田峠までは立派な遊歩道がついているし、案内板もあるので、ヘッドランプでも十分登ることができる。

(道標)

(案内図)

5時06分に仁田峠の駐車場に着いた。駐車場を横切ってすこし登ると、仁田峠展望所である。

(駐車場の道標)

(規制看板)

(仁田峠)

(総合案内所)

ここはロープウエーの駅でもある。ここでようやく明るくなってきたのでヘッドランプをしまって、5時15分にあざみ谷ルートの登山口を出発した。

(登山口)

ロープウエーの駅と神社の間の鳥居をくぐって進む。

(6合目)

5時20分に「6合目 標高1,090m」の標柱を通過する。5時25分に登山者のカウンター装置を通過し、5時29分に野鳥の森(あざみ谷)に着いた。

(あざみ谷にあるの案内図)

ここまでは登りというより左山のトラバース道であり、下り道であった。5時33分にここを出発し、緩やかな坂道を登っていく。坂道が急になってジグザグに登ると、5時49分に紅葉茶屋という分岐に出た。

(紅葉茶屋にある案内図)

(道標)

かつては紅葉茶屋があったのであろうか。ここには、「普賢岳山頂 400m」「仁田峠 1300m」「鬼入谷口 100m」という道標がある。5時54分に普賢岳に向けて出発した。急な登りである。6時02分から6時05分まで休憩した。そして、6時15分に山頂直下の「普賢神社」に飛び出した。

(普賢神社)

(道標)

(拡大写真)

(普賢神社にある案内図)

ここには「霧氷沢 300m」「普賢岳山頂」「紅葉茶屋 400m」という道標がある。6時18分にここを出発した。

(普賢岳山頂)

すると、6時19分に普賢岳の山頂に飛び出したのであった。ここにも1等三角点があり、点名は、普賢岳である。積雪はなかったが、風が強くて寒い。目の前にある平成新山もすぐにガスがかかって見えなくなった。寒いので、6時27分に下山し、6時28分に普賢神社まで下った。

(平成新山からの日の出)

ここで風を避けて休憩し、行動食を食べて、6時36分に下山にかかった。6時48分に紅葉茶屋に下り、6時54分にここを出発して、7時04分に野鳥の森(あざみ谷)まで下ってきた。7時08分にここから出発し、登り坂を登る。7時15分に登山者のカウンター設備を通過し、7時18分に「6合目 1,090m」の標柱を過ぎて、7時22分に仁田峠展望所に着いた。

(野岳)

(ロープウエー駅前の広場)

(正面奥が登山口です。)

(展望所からの展望)

(ロープウエーと妙見岳)

(普賢岳と平成新山)

後で調べると、この仁田峠にも「点名:仁田峠」(1,079.0m)という、4等三角点があったのであるが、このときは全く気が付かず、探すこともしなかった。残念であった。天気がよいので十分展望を楽しんで、7時28分に下山し、7時30分に駐車場に下り立った。ここで、休憩し、7時35分に池の原園地へ向けて下った。7時40分に「第3ポンプ室」を過ぎ、7時45分に「第2ポンプ室」を過ぎ、7時46分には「3合目 標高920m」の標柱を通過した。登りの時は暗くて気が付かなかった。

(3合目)

ここに弘法大師の像と鳥居があった。そして、7時56分に池の原園地の妙見駐車場に下りてきた。

(池の原園地の妙見駐車場)

(駐車場のトイレ)

キャンピングカーが1台止まっていた。仁田峠から下ってくるときに2人連れに出会ったが、彼らの車であろう。なんと帯広ナンバーであった。

今日は、この後、経ヶ岳へも登る予定なので、8時06分に車をスタートさせ、奥平谷キャンプ場へと向かった。その前に諫早市内で給油した。9時11分に諫早ICから長崎自動車道へ上がり、1区間だけ高速道を走って、9時18分に大村ICで流出した。国道44号を北上し、平谷黒木トンネルを抜けると右手に経ヶ岳登山道の看板と駐車場がある。

(駐車場前の看板)

(反対側から見た看板)

9時37分に駐車場に着いた。9時40分に出発し、キャンプ場の方へ歩いていくと、9時42分に登山口に着いた。

(登山口)

(登山道の案内図)

(レスキューポイント)

(案内板)

大きな看板がある。レスキューポイントは「51」である。こうしたレスキューポイントが整備されているのはありがたいことだ。9時44分にここから出発した。

(キャンプ場との分岐)

9時46分に平谷キャンプ場と経ヶ岳山頂との分岐に出る。ここには「経ヶ岳頂上 120分」という標柱がある。9時48分に「経ヶ岳山頂→」の看板を通過する。9時55分にレスキューポイント「52」を通過した。9時58分に小沢を渡るが、ここにも「経ヶ岳山頂→」という看板があった。10時06分にレスキューポイント「53」を通過する。この右下には堰堤があった。この付近までは右下に沢を見ながら、左山でトラバースしていく登山道である。この先で、沢の本流から支流の沢沿いになり、10時09分に支沢を渡る。そして、10時17分に林道へ出た。

(林道を横断したところ)

レスキューポイントは「54」である。林道を横断し、さらに沢沿いに登っていく。10時24分に沢を渡る。10時30分にレスキューポイント「55」に着いた。ここで小休止し、10時32分に出発した。植林が雑木林に変わると、まもなく尾根の暗部に出る。

(馬の背の看板)

(馬の背)

ここが「馬の背」である。レスキューポイントは「56」である。10時35分に馬の背に着き、10時39分に出発した。尾根を登っていくのであるが、尾根の少し下部を左山のトラバースで登っていく感じである。やがて、10時46分にピークを越えて、10時49分に展望岩①に着いた。

(レスキューポイント57)

レスキューポイントは「57」である。ここからも左山のトラバースが続く。10時58分にレスキューポイント「58」に着く。

(千年樫の木)

ここには「千年樫の木」がある。さらに「経ヶ岳へ約45分、平谷へ約70分(鹿島方面)」という看板もある。11時01分にここを出発し、左山でトラバースして登っていく。11時07分に「経ヶ岳山頂→」の看板を通過して、11時09分にレスキューポイント「59」と「平谷方面→」という看板のある場所に着いた。ここには、「夫婦もみの木」がある。ここで小休止して11時12分に出発した。11時14分に「経ヶ岳35分、平谷へ80分」という看板を通過し、11時17分にレスキューポイント「60」を過ぎて、11時21分にレスキューポイント「61」に出たが、ここにはクサリ場があった。

(クサリ場)

さらにロープ場をよじ登ると、11時25分に平谷越という尾根上の鞍部に出た。

(平谷越)

(平谷越)

ここは、レスキューポイント「62」であり、「経ヶ岳→」、「金泉寺・黒木→」、「平谷・鹿島市→」という看板など多くの看板があった。ここを11時29分に出発した。ここからは、尾根歩きとなる。しかし、クサリ場の岩場が多くスリルがある。11時37分にクサリ場を越えて、休憩していると、下山者と出会い「この先まだまだ岩場がありますよ。」と言われた。

(手前のピークから山頂を望む)

11時40分に出発し、少し下ってから最後の登りにかかる。11時47分に登りきったが、そこはまだ山頂でなかった。平坦な尾根道を進むと、11時48分に「中山越・金泉寺→」という看板のある分岐を通過した。

(1等三角点、点名:京ノ岳)

(経ヶ嶽山頂)

山頂でくつろぐ人の声が聞こえ、11時49分に経ヶ岳山頂(1,075.7m)に飛び出した。ここにも1等三角点があるが、点名は「京ノ岳」(1,075.7)である。レスキューポイントは「64」です。数人の登山者が昼食中であった。天気が良くて展望は抜群であるが、黄砂かPM2.5のおかげで遠望は利かなかった。我々も食事をとり、12時13分には、下山にかかった。12時14分に中山越・金泉寺方面への分岐を通過し、12時15分にはクサリ場の下りにさしかかった。12時21分には次のクサリ場にかかったが、ここにはレスキューポイント「63」の看板があった。そして、12時28分に「平谷越」まで下ってきた。ここで、休憩し、12時38分に出発し尾根からの下りにかかった。12時40分にロープ場を下り、12時42分まで休憩した。そして、12時44分にレスキューポイント「60」のクサリ場を通過すると、12時45分に「経ヶ岳35分、平谷へ80分」という看板のところにきた。さらに12時47分に「夫婦もみの木」を通過して、12時53分に「千年樫の木」に着いた。ここで、小休止し、12時57分に出発した。12時02分に展望岩①を過ぎて、13時05分にはピークを乗り越し、13時10分に「馬の背」に着いた。ここで、左へ曲がって尾根から下る。13時13分にレスキューポイント「55」を通過し、13時17分に沢を渡って、13時19分に林道に下り立った。ここまでくればあとは近い。13時25分に沢を渡り、13時26分にレスキューポイント「53」を通過し、13時31分にも沢を渡り、13時33分にレスキューポイント「52」を通過した。さらに、13時39分に「経ヶ岳山頂→」の看板を過ぎて、13時40分に登山口に出た。舗装路を歩いて、13時42分に駐車場に戻った。今夜の宿は嬉野温泉であるが、チェックインが15時00分なので、時間がありすぎた。それで、どこかへ観光ドライブでもしようと、車をスタートさせた。国道34号を走り、14時43分に道の駅「彼杵の荘」へ立ち寄った。ここで、早速ビールを飲んでくつろいだ。また、土産も購入した。ここを15時11分に出発し、嬉野温泉の旅館一休荘へ向かった。15時30分に旅館に到着した。早速、温泉に入り、大宴会である。さすがに今日の宿は、満室らしく大騒ぎもできない。

18日(土)は、釈迦岳に登って帰路につく日である。帰りの時間のことも考えて、予定より1時間も早く、3時56分に旅館を出た。3時59分に嬉野ICから長崎自動車道に乗った。そして、鳥栖JCTを直進して、大分自動車道に入り、5時04分に日田ICから流出した。カーナビは「椿の鼻ハイランドパーク」に設定し、順調にたどり着いた。ここから、登らなくて、さらに頂上近くまで車道が通じているので、そこまで車で上がることにした。

(林道の入口)

(大きな看板がある)

車道入口には、「釈迦岳山頂→」という案内板がある。コンクリート舗装された道であるが、傾斜が急な部分もある。途中で日の出があったので、車道から写真を撮ったが、樹林がじゃまで枝の間からしか見えなかった。

(日の出)

車道の終点は国土交通省の「レーダー雨量観測局」の塔がある。5時56分に到着した。

(日の出)

(登山口と釈迦岳)

また、展望所にもなっている。先客が2人カメラを構えていた。日の出や山頂からの展望を撮りに来ているらしい。この展望所から釈迦ヶ岳を見ると、眼下に見える。車道を少しだけ戻って(下って)「釈迦ヶ岳→」という看板のある、登山道の入口に駐車した。路肩が広くなっており、車は2台ほど駐車できる。

(雨量観測レーダー)

(駐車地点)

(登山口の案内板)

6時08分に出発した。まずは下りである。6時10分に鞍部に下り立ち、水平に移動すると、左から登山道が合流していた。

(合流点の看板)

椿の鼻ハイランドパークあたりから登ってくると、ここに合流するのであろう。ここからクサリ場の急坂を登ると、6時13分に釈迦ヶ岳山頂(1,231m)に飛び出した。

(山頂にある道標)

(釈迦岳山頂)

(1等三角点、点名:釈迦ヶ岳)

1等三角点、点名:釈迦ヶ岳(1,229.5m)がある。思うに、ここは、1等三角点のある釈迦ヶ岳(1229.5m)であり、釈迦岳(1,231m)は、雨量観測局のある展望所の方ではないのだろうか。「ヶ」の字が歩かないかの違いであるが、自分ではそのように整理をした。道標には「御前岳山頂2.0km、宮ノ尾バス停10.6km」「峰越林道0.9km、少年自然の家6.6km」と記載されているが、御前岳へも往復する元気はなく、ピストンで下山することにした。なんといっても今日は、10時間かけて岐阜へ帰らなければならないのだ。6時23分に下山し、6時25分に分岐を通過し、鞍部から登り返して、6時27分に駐車地点に戻った。

(阿蘇山が噴煙を上げていた)

(レーダー雨量観測局の看板)

さて、これで今回予定していた九州の4山を登ったので、あとは、帰路に就いた。無事に帰宅するまで気は抜けない。6時47分に出発した。7時34分に日田ICから大分自動車道に上がった。7時45分に山田SAに着き、給油を行い、7時58分に出発した。8時15分に基山PAに入り、運転者を交替して、8時20分に出発した。9時17分に関門橋を渡り、9時50分に美東SAに着いたので、トイレ休憩と運転者の交替をして、10時00分に出発した。この先で、中国自動車道から山陽自動車道へ移り、11時17分に宮島SAに着いた。ここで、おすすめの「尾道ラーメン」を食べた。ここでも運転者を交替し、11時35分に出発した。12時42分から12時49分まで福山SAで休憩し、13時25分から13時30分まで吉備SAで休憩し、給油も行い、運転者も交替した。14時06分に龍野西SAに着いた。ここで休憩し、14時14分に出発した。ここまでは順調に来たが、この先中国自動車道に合流してから、吹田JCTまでの渋滞が心配であった。しかし、まだ時刻が早いので大丈夫だろうという気もする。渋滞を予想して、14時44分に三木SAに入り、運転者を交替し、14時45分に三木SAを出発した。しかし、予想に反して渋滞はなく、15時18分に吹田JCTを通過し、15時44分に大津SAに到着した。ここでも運転者を交替し、15時49分に出発した。この後も順調で、17時00分に一宮JCTを通過し、17時05分に一宮木曽川ICから流出した。さすがに一般道は渋滞していたが、最後の給油を済ませて、17時50分に岐阜市内へ戻ってきた。早速、反省会の名のもとに無事に帰ったことを祝して、大宴会を開催したのであった。

データ

荘走行距離 2,407km

使用燃料 210.7㍑

平均燃費 11.4km/㍑

高速料金 32,370円

宿泊費・宴会費 88,569円

費用総計 149,386円

1人当たり費用 49,795円