|

野岡富士(行司ヶ岳)(311m)

南三里山(334.0m)

国中山(288m)

三里山(346m)

平成26年5月25日(日)晴

福井県越前市

最近、ふるさとの「○○富士」へ登っているのですが、その一環として、福井県越前市の野岡富士(行司ヶ岳)へ登ってきました。

野岡富士と呼ばれているのは、行司ヶ岳(311m)のようです。野岡地区から見ると富士山のようなきれいな形をしているのでしょう。しかし、地形図では富士山のような独立峰ではなく、北へ三里山への尾根が続いています。それで、せっかくなので、行司ヶ岳から三里山まで縦走し、また、戻ってきました。

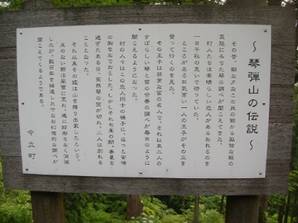

4時に飛び起きて、4時10分に出発した。車中で朝食を取りながら、国道303号で八草トンネルを抜ける。木之本へは5時40分に着き、国道365号(北国街道)で、南越前町から越前市へと入り、越前市で国道8号に合流する。国道8号をしばらく北進し、県道2号線へ右折する。そして、登山口となる花筐公園を目指す。北陸自動車道の下をくぐって、しばらく東進すると、県道2号線は右へ曲がっていくが、そのまま直進すると、国道417号に出る。国道417号は、行司ヶ岳の南山麓に沿っているが、すぐに山麓から離れていく。そこで、今度は山麓から離れないように左へ周回する。そうすると、花筐公園がある。花筐公園には、駐車場とトイレがあった。この花筐公園は、「第26代、継体天皇」のゆかりの地らしい。早速、駐車場に入場した。しかし、まだ、上の方へ車道が延び、車で上がれそうなので、トイレだけ済ませて、公園内の車道を改めて車で上がっていく。すると、「琴弾山」という案内があり、その「琴弾山」の山頂付近に6台ほど駐車できる駐車場があった。東屋と案内看板があった。さらに、行司ヶ岳、三里山の案内もある。また、「薄墨桜」と「孫桜」もあるようだ。これらの桜も「第26代、継体天皇」のゆかりの桜らしい。私は、薄墨桜といったら、岐阜県本巣市根尾の薄墨桜しか知らなかった。ここにもこんな伝説があったのだ。

(登山口駐車場)

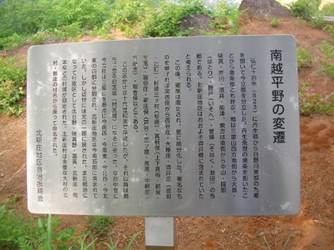

(案内板)

(琴弾山の東屋)

(琴弾山の由来)

(登山口)

さて、7時06分に「琴弾山」の駐車場に着いた。準備をして、7時15分に出発し、薄地身桜、孫桜の案内に従って、階段を上がっていく。間違っても未舗装の林道へ進入しないようにしてください。標柱だけを見ると、林道へ入っていくものと間違えそうです。「薄墨桜の分木」のところで、登山道は2分しているが、左の方へ進む。右山で斜面を登っていくと、7時25分に「孫桜」に着いた。

(孫桜)

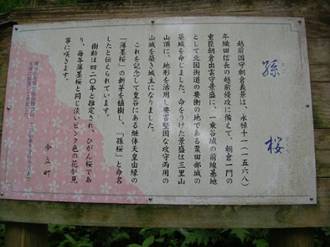

(由来)

(孫桜)

桜が咲いている時期ならばはっきりわかるが、今のように葉が青々と茂っているときは、わかりにくい。ここには「孫桜」の説明板と「薄墨桜まであと5分」という標柱があった。そして、さらに登っていくと、7時31分に「薄墨桜」と「行司ヶ岳城跡」との分岐点に出た。

(薄墨桜)

(薄墨桜)

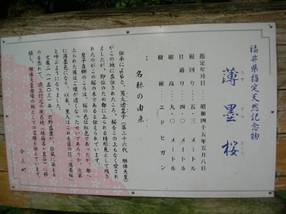

(由来)

(薄墨桜)

直進は「行司ヶ岳0.8km、逢坂山公園2.4km」、手前は「花筐公園1.1km、和紙の里会館2.8km」という道標があり、右を見ると、観桜台と「薄墨桜」の説明板がある。7時34分に薄墨桜の観桜台に着いた。よけいなことだが、観桜台が薄墨桜に近すぎてよく見えないのではなかろうか。そして、7時36分にここを出発し、さらに登ると、7時39分に尾根の暗部に出た。ここには、右は「行司ヶ岳0.7km、逢坂公園2.3km」、左は「三里山」、手前は「花筐公園1.2km、和紙の里会館2.9km」という道標があった。また、反対側には、林道が上がってきていた。しかし、荒れているので車でここまで上がってくるのは無理である。

(尾根の暗部)

7時42分にここを出発し、行司ヶ岳へ向かって尾根を進む。

(行司ヶ岳城跡)

(説明板)

7時48分に「行司ヶ岳」山頂(311m)に出た。三角点はなく、「行司ヶ岳城跡」の看板があった。しかし、植林のため展望はない。さらに先まで歩いてみたが、展望はなく、下っていくので引き返した。7時54分に「行司ヶ岳城跡」から下山した。7時58分に花筐公園から登ってきた尾根の暗部に着いた。ここから、今度は三里山まで往復することにした。地底図によれば、6つほどピークを越えて、7つめのピークが三里山のようだ。結構アップダウンがある。距離は3kmくらいであろう。

(分岐)

最初のピークには8時02分に出た。ここには「ふるさとの石(戸谷石)」という石柱があった。また、「戸谷町へ至る」「花筐公園へ至る」という道標と、「←三里山展望台」「→花筐公園」「↓戸谷町へ」という道標もある。さらに先へと進むと、いったん下って標高262mの暗部を通過し登り返す。

(南三里山)

(三角点)

(説明板)

(南三里山から)

登ったところが、2等三角点のある南三里山(334.2m)であった。8時10分に到着した。ここには展望台が設置されており、展望も開けている。三里山展望台といわれる場所であろう。8時19分に出発し、さらに北へ向かう。8時25分に3つ目のピークに出る。

(三里山)

ここからは、東側の展望が開けていた。また、前方には三里山が見える。まだまだ遠い。

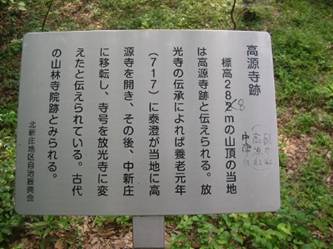

(放光寺跡)

(説明板)

(道標)

さらに、8時33分に「高源山 放光寺跡」という標柱のあるピーク(分岐)に着いた。右は「中津山2.6km」、直進は「三里山山頂1.6km」、手前は「行司ヶ岳2.4km、花筐公園3.1km」(平成17年度 電源立地地域対策交付金事業 越前市)という道標がある。また、「高源寺跡」という説明板もある。8時40分にここを出発した。8時42分に暗部に下り立った。

(暗部)

ここには、「中新庄町へ至る」、「三里山展望台へ至る」という道標があり、「←三里山 南三里山→」「←三里山山頂、三里山展望台→、↓中新庄町へ」という看板もある。また、右下には林道が見え、ここまでは車でも上がって来れそうであった。8時46分に出発し、5つ目のピークは左山で越えて、6つ目のピークは、それとわからないようなところであったが、8時51分に通過して、最後の登りにとりかかり、9時07分に三里山山頂に出た。

(三里山山頂)

残念ながらここも植林のため展望はない。9時12分には、Uターンして下山にかかった。9時30分に中新庄町への分岐を通過し、9時34分には高源寺跡を通過した。9時41分に展望所を過ぎ、9時49分に南三里山(三里山展望台)まで戻ってきた。先を急ぎ、9時54分には戸谷町への分岐を通過して、9時57分に尾根から花筐公園への下り口に着いた。そして、10時00分に「薄墨桜」を通過し、10時04分に「孫桜」も過ぎて、10時09分に登山口の駐車場へ下り立った。

さて、まだ早いので帰りにどこかの山へ登ろうと、車をスタートさせた。

データ

走行距離 300.7km

燃料 26.38リットル

燃料代 4,168円

燃費 11.4km

高速代 なし。