|

小 谷(699.4m)

平成23年1月8日(土)晴れ

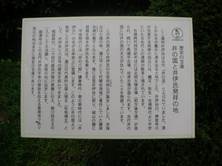

揖斐川町東津汲

今日は、「小谷」へ登った。3月のワンゲルの例会で実行委員を務めねばならない。そのために下見に出かけたのである。6時50分に自宅を出発した。いったん集合場所となる揖斐総合庁舎に立ち寄るため、国道303号を利用した。そして、7時23分に揖斐総合庁舎を通過する。さらに、国道303号を北上し、北山トンネルを通過し、さらに、久瀬トンネルを抜けると、すぐに右折する

。トンネルを抜けると、すぐに右折するため、トンネル内から準備が必要である。さて、右折すると、それは東津汲林道となる。

すぐに「下谷林道」の分岐があるが、ここは直進する。するとまたすぐに、集落へ下りる左への分岐があるが、これも直進する。そ

さて、準備をしていたら、スパッツのゴムが切れてなくなっているのに気付いた。登山口付近の積雪は5cmくらいであり、これならスパッツはなしでいいだろうと判断してしまった。また、ストックもいらないだろうと判断し、さらに、ワカンは全く必要なしと思ってしまった。これが上に登ってから後悔することになる。これらは、後述することにして、7時53分に出発した。右側の墓地の左端の階段を上がっていくのである。目印の赤いテープもあるし、積雪は3~5センチくらいで問題はないだろうと思われた。最初はたしかに踏み跡はあった。しかし、植林の中を登って行くと、しばらくしてその踏み跡は、なくなり、積雪のためわからないのかも知れないが、以後、山頂まで踏み跡が現れることはなかった。さて、尾根を登っていくと、8時13分にはいったん傾斜が緩やかになる場所に出た。標高250mくらいか。ここで一息ついて、さらに急な斜面となりこれを登って行くと、8時21分には、掘割り状の道が出てきた。道というより沢の流れかもしれない。積雪のため、地表の状態は見えない。掘割り状の道はいく筋もあるからだ。積雪があるため、掘割り状の中ではなくて、肩を登って行く。川に例えると堤防の上を登って行くことになる。そして、8時39分には植林の中に1本だけ雑木がある傾斜の緩やかな場所に出た。おまけにこの雑木は立ち枯れしている。いつ倒れてもおかしくないような状態である。これを通り過ぎさらに急傾斜となった斜面を登ると、8時43分には傾斜が緩やかになった場所に達した。相変わらず植林の中であるが、積雪は次第に増してきて、20~30cmくらいになってきた。悪いことに下の方では雪が固まっていたのであるが、この辺りからは雪が緩んできたのか、つぼ足状態になった。積雪も増えて、つぼ足になるのだからたまらない。ここにきて、ワカンを持って来なかったことを後悔したがどうにもならない。この場所ではまだまだ、登る意欲が満タンであった。こうして、急登、緩やかな登り、とを繰り返して高度を稼いでいく。9時03分に次の傾斜が緩やかな場所に出たが、この付近から積雪が増した感じである。登山靴の中に雪が入ってくるようになり、スパッツをつけて来なかったことを悔やんだ。しかし、いまとなってはどうしようもない。それよりもここまでの所要時間である。すでに1時間以上が経過している。予定では山頂に到達している時間なのだ。それなのにまだ、標高516m地点にも着いていない。つぼ足の雪中行軍に時間がかかることはわかるが、それにしても時間がかかり過ぎだ。「撤退」の二文字も頭をよぎったが、まだ時刻が早いし、体力も温存しているからと、それを打ち消したのであった。

9時18分にやっと「516m地点」の斜面の緩やかな場所に着いたのであった。ここで左へ方向転換して登っていくが、まもなくの9時19分には植林の中に1本だけ大きな雑木がある場所を通過した。ここからまた傾斜は急になる。胸突きの急斜面であり、ここではストックを持って来なかったことを悔いる。しかし、ここにまできては「登るしかない。」と自分に言い聞かせての、我慢の登りであった。

うすると、まもなく両側に墓地がある場所に出る。林道は大きく右へカーブしている。ここには広場があるので7時40分に墓地の前に駐車した。

そして、9時31分、林道終点に出たのであった。

いままでは植林の中であったが、ここにきて左手は雑木林となり、それらは葉を落としているため、樹林の間から西から北方面の展望が開けてきた。飯盛山、天狗山、小津権現、花房山であろうか。

さて、ここからも急登が続く。距離は短いのであるが、時間はたっぷりかかった。そうして、9時51分に林道終点の上部にある平坦地に立った。

ここまで来ればもう山頂は目前であろう。左は雑木林で右は植林の境界を進む。この付近の積雪は膝を越えて、太ももまであり、50cm以上となる、そんな中をラッセルして、進んで行き、植林の中へ突っ込むと、登りとなりこの最後の登りをクリアすると、山頂の台地の一角に出た。

10時04分であった。さてこれから三角点探しが始まるが、所詮この積雪では掘り当てることはかなわず、山頂の目印を探した。探すこと20分で、やっと、古ぼけた赤布とそばの木に付けられた山名板を探し当てた。そこに三角点あるだろうと、推定して写真を撮った。植林に囲まれ展望はなし。積雪の上のこととて、自身の写真は撮り忘れてしまった。次回の来訪を期待しよう。

さてさて、そんな中、10時32分に下山することにした。展望は林道の上の平坦地で楽しむことにしよう。10時34分に山頂台地から下り、10時39分に林道の上部の平坦地に下り立った。しかし、腰をおろして休む気にもなれず、そのまま林道へ向けて下った。10時43分に林道の終点に下り立つ。ここでも休むことなくそのまま登ってきた足跡を目当てにひたすら下る。下りは早い。転げ落ちるように下って行く。10時46分に植林の中にある1本だけの雑木を通過、10時48分に「標高516m地点」に下り立ち、右方向へ下って、10時50分と、10時52分に傾斜が緩やかになった場所を通り、10時55分には立ち枯れた1本の雑木の横を通る。10時57分には傾斜が緩やかになる場所を通過して、11時00分には掘割り状の道へ出る。11時01分に最後の傾斜が緩む場所を通り、11時07分に駐車地点に戻ったのであった。

そのまま、すぐに車をスタートさせ、途中、もう一方からの登山口である、南側の聖心殿からの登山口を下見した。こちら側の登山口は、「続・ぎふ百山」でもある「塔の倉」への登山口(聖心殿の入り口)のさらに奥なのであるが、聖心殿から先の林道には積雪があり、冬装備万全の4WDでも無理のようであった。再び登山装備をして歩く気にもなれず、登山口の確認はあきらめた。聖心殿に駐車して、塔の倉→小谷→大立という反時計回り(あるいは、その逆の時計回り)の周回コースが人気のようであるが、残雪期(さらに晴天のとき)に限られる。もっとも小谷と大立の鞍部から「大立」のみをピストンとすれば、スタート地点の「聖心殿」へ下山して来られるから、車を回送する手間は省ける。しかし、ワンゲル例会では、周回コースを組むにしろ、そうでないにしろ、車の手配や体力面、安全面から難しいような気がする。

そんな訳で、本日の下見は終了して橫蔵寺の神原や谷汲山経由で帰路つき、12時00分に帰宅したのであった。